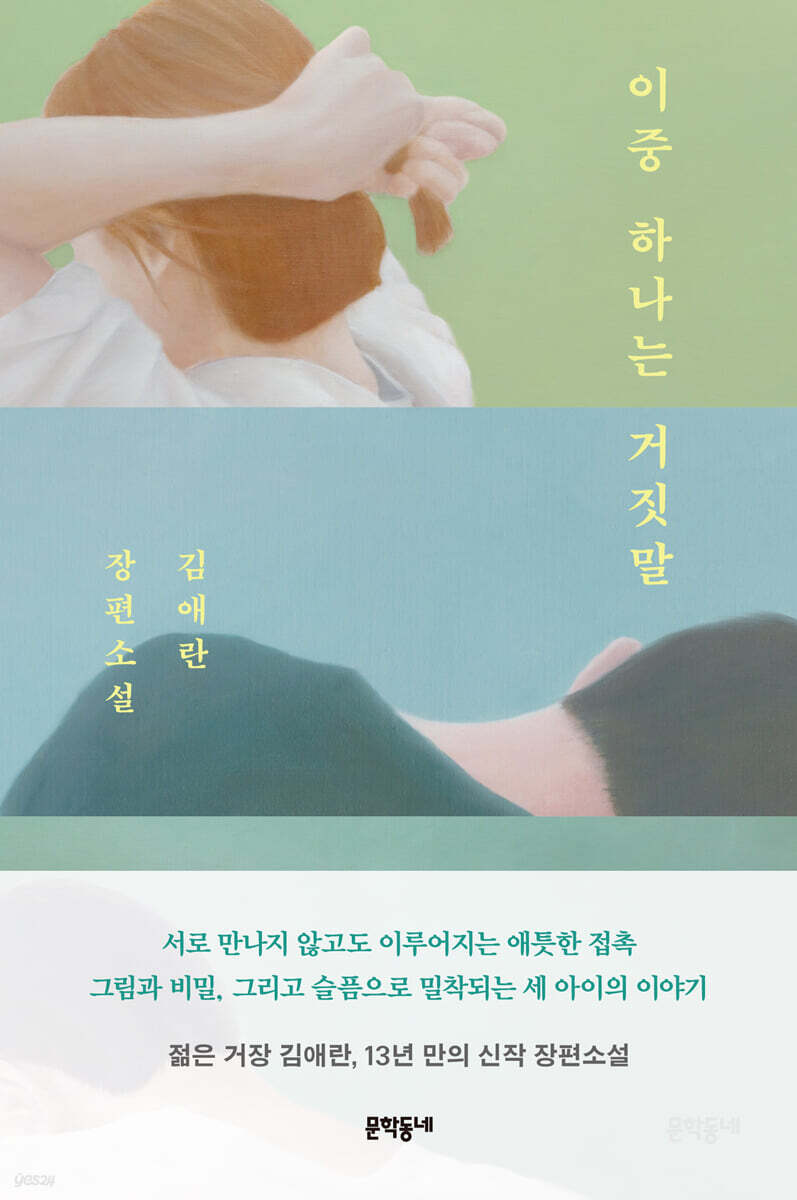

이 책에서는 3명의 고등학생들이 나온다. 각자 아무에게도 말할 수 없는 비밀을 품고 있는 학생들이다. 각자의 아픔들은 각자에게 너무 힘들어서 솔직하게 털어 놓을 수도 없어서, 그저 간직하고만 있지만, 여러 가지 사건들로 서로 얽히고 설킨다. 이런 아픔들을 보여줄 수 없어서 타인들에게는 그저 이상한 사람으로 비춰지기도 한다. 하지만 결국에는 각자의 비밀을 알게되거나 혹은 심지어는 거짓말인채로 서로에게 도움을 주고 치유하게 되는 이야기이다.

시간 순으로 3명의 이야기들을 바꾸면서 보여주는 데, 참 잘썼다 싶었다. 전환되는 순간에도 맥락이 이어지면서 궁금했던 내용을 풀어주며 잘 흘러갔다. 마지막에 읽었을 때는 술술 읽혀서 한 3분의 1은 쭉 읽어버린 것 같다.

채운은 ‘기계에게 굳이 본심을 보일 필요가 있을까?’ 주저하다 ‘기계니까 오히려 솔지갛게 얘기해도 되지 않을까?’ 갈등했다. 동시에 채운의 머릿속에서 이미 몇몇 단어가 저희끼리 열 맞추고 넘어졌다 자리를 바꿔가며 수런거렸다.

p. 27

지우는 엄마가 남긴 돈에는 조금도 손을 대고 싶지 않았다. 보험사의 심사 결과와 무관하게 엄마의 목숨 값으로 무언가 하는 순간 자신이 ‘엄마의 선택’을 수긍하는 셈이 될 것 같아서였다. 자신이 아무리 잘된들 결과적으로는 엄마가 옳았음을 증명한느 꼴이 될까봐. 지우가 무리하게 용식을 소리에게 맡기고 이 먼 도시까지 떠나온 데는 다 이유가 있었다.

p.82

내게는 채운이가 소리에게 한 거짓말이 가장 마음깊게 다가왔다. 채운이의 소중한 반려견 뭉치가 하늘로 떠나게 되고, 소리의 비밀을 알게 된다. 곧 죽을 사람을 알아 보는 능력을 소리가 가지고 있던 것이다. 채운이는 병상에서 누워있는 자신의 아버지를 보아달라한다. 보통의 생각과는 다르게 채운이는 폭력적이었던 아버지가 눈을 뜨기를 원치 않았다. 하지만 이런 생각을 그 누구에게도 솔직하게 표현할 수 없다. 소리에게도 이런 마음을 전하지 못했다.

소리가 아버지는 건강해질 것이라고 전하자, 채운이는 아주 복잡한 마음으로 슬퍼한다. 소리는 채운이의 아버지가 건강하시길 바랄 것이라고 생각했지만, 곧 죽을 사람으로 보였음에도, 솔직하게 말할 수 없어 거짓말을 했다.

그런데 채운은 지금 무서운 이야기 속에 갇혀 있는 모양이라고, 거기서 잘 빠져나오도록 도와줘야겠다고 생각했다. 소리는 곧 채운과 만날 예정이었고, 그건 하나의 비밀이 다른 비밀을 돕는 다는 뜻이었다.

p. 134 – 135

채운은 자리에 털썩 주저앉았다. 그러곤 안도인지 슬픔인지 모를 긴 울음을 터뜨렸다. 마치 오래전 엄마의 단짝 친구가 지어낸 이야기 속 가짜 울음을, 현실에는 존재하지 않았던 그 유릿조각 앞의 눈물을 뒤늦게 진짜로 이어받기라도 한 양. 앞에 선 소리가 한 손으로 채운의 어깨를 잡았다. 그러곤 진심어린 투로 채운을 향해 말했다.

– 걱정하지 마. 괜찮아지실거야.p. 146

폭싹 속았수다에서도 큰 일을 겪고나면, 각자 마음에 응어리를 품고 솔직하게 말하지 못해서 생기는 갈등이 있었던 것으로 기억한다. 여기서도 정말로 그러한 일을 섣불리 꺼내지 못해 겉돌다가 마침내 편지를 통해 털어놓는 내용이 나온다.

전에는 그 사람이 우리 눈앞에서 사라져버렸으면 좋겠다고 자주 상상했어. 그렇지만 정말 그걸 원했는지는 잘 모르겠어. 나는 그 사람을 해한 게 아니라 우리를 지킨 거라 오랫동안 믿어왔거든. 하지만 그 일 때문에 네가 앞으로 얼마나 무거운 짐을 지고 살아갈지 생각하면 가슴이 아파. 그런데도 나는 법원에서 ‘그때로 돌아간다 해도 아마 똑같이 할거’라 했지 어쩌면 내게 ‘당신이 혼자가 될 때까지 기다리겠다’ 약속한 그 사람이 그런 용기를 주었던 걸까? 그 밤, 과연 어떤 마음과 마음이 만나 그런 일이 벌어졌던 걸까? 그 떄 나는 모든 걸 이해하고 움직였다기보다 그냥 알고 있었던 것 같아. 내가 ‘그래야 한다’는 걸.

p. 180

누군가 빛나는 재능으로 고향을 떠나는 이야기, 재능이 구원이 되는 이야기, 그런 이야기에 몰입하고 주인공을 응원하면서도 그게 자신의 이야기라 여기지는 않았다. 지우는 그보다 숱한 시행착오 끝에 자신이 그렇게 특별한 사람이 아님을 깨닫는 이야기. 그래도 괜찮음을 알려주는 이야기에 더 마음이 기울었다. 떠나기, 변하기, 돌아오기, 그리고 그사이 벌어지는 여러 성장들, 하지만 실제의 우리는 그냥 돌아갈 뿐이라고, 그러고 아주 긴 시간이 지나서야 당시 자기 안의 무언가가 미세히 변했음을 깨닫는지도 모른다고 생각했다. 우리 삶의 나침반 속 바늘이 미지의 자성을 향해 약하게 떨릴 때가 있는 것 같다고.

p. 233

지우는 하늘에서 내리는 눈송이를 보며 언젠가 작문 시간에 국어 선생님이 읽어준 시의 한 구절을 떠올렸다. 비교적 짧은 시였는데도 다른 건 전혀 기억 안 나고 오직 한 문장만 또렷이 떠올랐다.

꿈에서 나는 돌아오지 않을 수도 있었지만 돌아왔다.

p. 235

오랜만에 마음 한켠이 따듯해지는 청소년 성장 소설을 읽은 듯 하다.